2025年1月12日、里山再生ボランティア入門「檜原村の里山農業を学ぶ」の第一回目の講座(実習)を実施しました。今回の講座の目的は、檜原村藤倉地区で行われてきた自給自足に近い暮らしや伝統的な農業について学ぶことです。今回は、その学びを深めるために、かつて人々が暮らしていた場所や耕作していた畑の跡を歩いて巡りました。急峻な山が特徴の檜原村の中でも特に厳しい山が連なる藤倉で、かつて人々はどのように暮らしていたのでしょうか?

数日前まで雪予報があったりして、天気が心配でしたが、当日は青空も見える天気に回復。歩き出す前に参加者の方々に、山の農業が盛んに行われていた頃、周辺に広がっていた畑の様子がわかる資料を配布しました。

本日の資料

資料1 本日のコース

下図がこの日に歩くコースです。藤倉校舎を出発し、天空の古民家として檜原村有数の観光スポットになっている重要文化財「小林家住宅」などの古民家を通り、この日の講師である田倉栄さんのご生家まで行って戻ってきます。(藤倉校舎と田倉家の直線距離は1.7kmくらい。標高差は約200m)

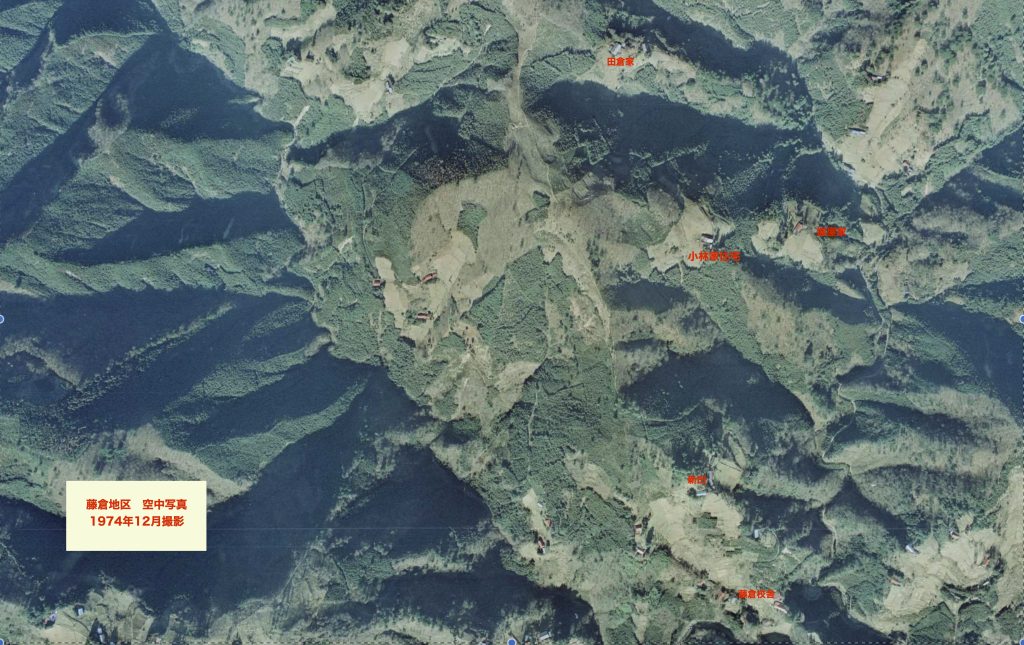

資料2 1970年の空中写真

そのコースの50年前の空中写真。山で農業が盛んに行われていた頃の地域を上から見た写真です。山に点在する民家の周囲に畑が広がっている様子がわかります。家族が食べる物のほとんどを畑で作っていたという自給自足の時代。大家族が食べていくにはかなり広い面積の畑が必要でした。空中写真から傾斜の角度はわかりませんが、実際歩いて見ると崖のような傾斜の山肌が連なっていることがわかります。

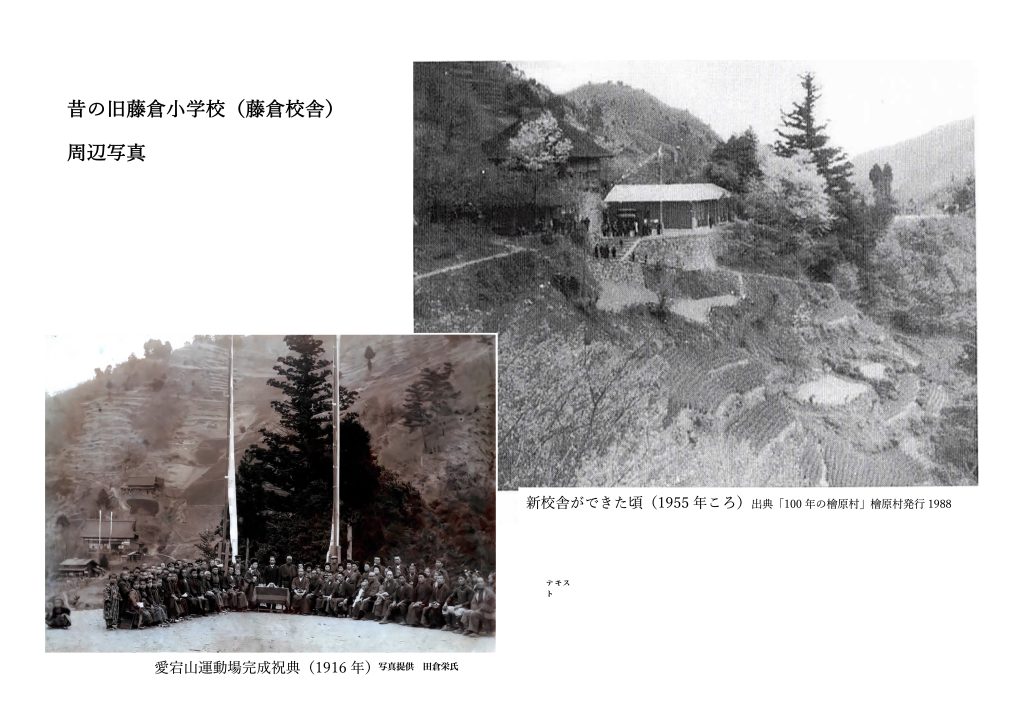

資料3 スタート地点の藤倉校舎近くの昔の写真です。

左下は100年以上前(大正5年)に行われた小学校運動場完成記念の写真。式典の背後に見える山肌には木が少なくのほとんどが畑だったことがわかります。右上の写真の方は、時代が下って今の藤倉校舎が建った頃の写真(約70年前)。現在のような自動車道はなく、学校のすぐ脇まで段々畑だった様子がわかります。

新天地を求めた家の話

出発前に、地元住民である講師の田倉栄さんに、これから歩くコースの途中にある家々の歴史について話していただきました。

伝承によるとこれから訪ねる家々は、450年くらい前まで、今私たちが立っている場所(藤倉校舎)の周囲にあったのですが、天正4年か11年(1576年または1584年)に起きた大規模な土砂災害よって流され、それがきっかけでより安全な上の方の土地に移った人たちの家です。

人々は新たな暮らしを始める場として選んだところは、二つの条件が揃ったところでした。①比較的平らで日当たりが良く畑作ができる場所。②生活のための水を調達できる場所。

そのような場所を見つけて、人々は山の上のあちこちに家を建て、開墾し、新たな暮らしを始めました。それは地域の自然資源を活用し循環させるまさに自給自足に近い暮らしでした。江戸時代のことでしたが、それほど変わらない暮らしは藤倉に電気が入った1960年くらいまでこの地で続けられ、今でも地元の年配の方の記憶の中にあります。

昔の通学路を登っていく

一通り説明が終わった後、私たちは藤倉校舎(旧藤倉小学校)を出発し、山の上の家の方へ登って行きました。近所の家へ行くと言っても山登りになるのがこの地域の特徴。普段運動をしていない人はちょっと息が上がるような登り道ですが、講師の田倉さんは軽やかに登って行きます。そして、時々立ち止まっては、かつて畑や家があった場所を教えてくれました。

この道は田倉さんにとっては藤倉小学校へ通っていた通学路でした。以前、田倉さんから、当時の小学生たちは登校時に炭俵を集積所まで運ぶ役割を担っていたということを聞いたことがあります。今は杉林の中の道ですが、当時は斜面畑が周囲に広がっていたということです。広い空の下、小学生たちが炭俵を運びながら学校へ急ぐ様子が目に浮かびました。

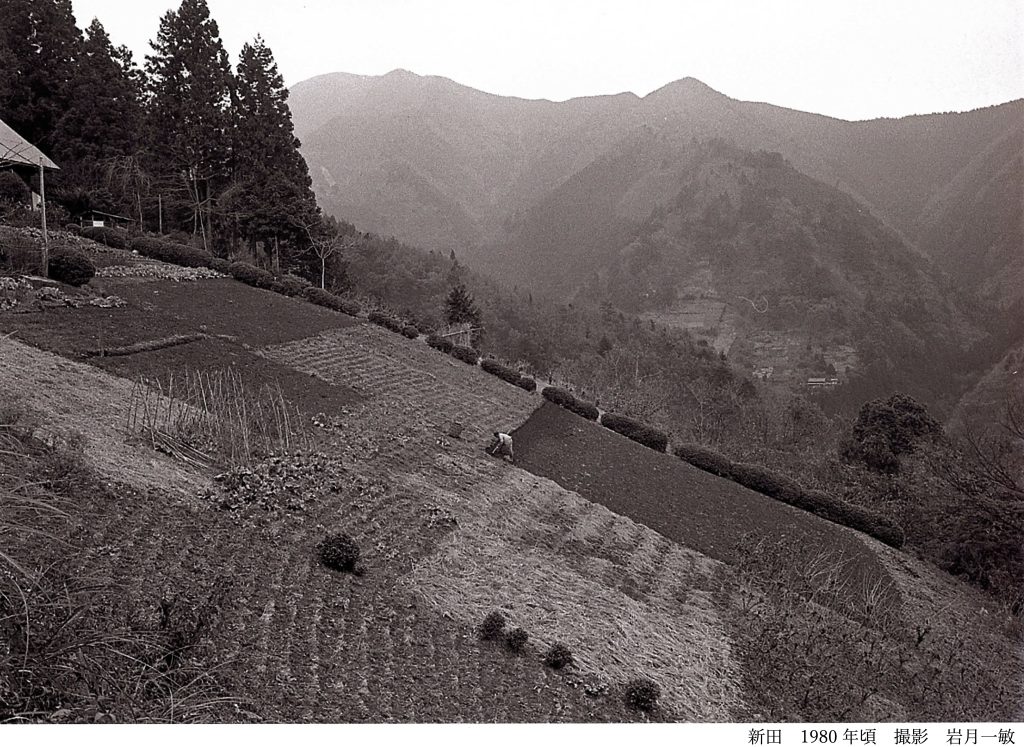

沢の水を運ぶ暮らし

小林家住宅へつながる道と陣馬尾根へ向かう道の分岐あたり、2軒の古民家が隣接する場所に来ると眺めの良い南面に広く斜面畑が広がっていた跡があります。この場所に関しては1980年ごろの撮った写真があって、今の景色と見比べてみました。当時はパッチワークのように畑が区切られて、様々な作物が丁寧に栽培されていた様子がわかります。「ここの家の人たちは水で苦労していたんだ。」と田倉さん。水は、畑の下の急斜面を遥か下に行ったところにある沢まで取りに行ったそうです。後日、実際にそこで暮らしていた方に聞いたのですが、水汲みは子どもたちの仕事で、お風呂の水を汲むために毎日5回〜6回は沢への道を往復していたということ。天秤棒を使い生活に必要な水を毎日何回も組み上げていた生活の大変さは、今の人には想像することすら難しいことです。

重要文化財小林家住宅へ

2件の古民家を出発して10分くらいで重要文化財小林家住宅に着きました。小林家は、18世紀前半(1700年代)に建てられた山岳古民家で、比較的改変が少ない状況で残っていたことや、当時の暮らしを伝える古文書が残っていたことで1978年に国指定重要文化財に指定されています。2011年から3年間の修復工事を施し家屋は江戸時代のオリジナルな形に戻されました。ここは4月に開花するミツバツツジ群も見事で檜原村有数の観光地になっています。

ミツバツツジが植えられている家屋の北面とさらに上の方で今は杉林となっている比較的緩やかな傾斜がこの家の畑だった場所。水は、来る途中の沢か10分ほど林道を西方へ進んだ場所で汲んでいたと言うことでした。

当日は、ちょうど小正月の飾りである繭玉が室内に飾られ華やかなモード。真冬にしては暖かな陽射しの中で昼食休憩をしました。

稗サスの暮らしの跡へ

昼食後、田倉さんのご生家がある場所へ向かいます。そこへ至る道の周囲は現在立派な杉林が続いていますが、かつてはやはり畑が多くあった場所で、「ここは赤土だったから大根など根があるものを植えた」「ここは真土」、、と田倉さんから畑の土の説明もありました。ほんのちょっと離れている場所でも土の性質や日当たりなどによって栽培する作物を変えていた当時の農業のことが伝わってきます。

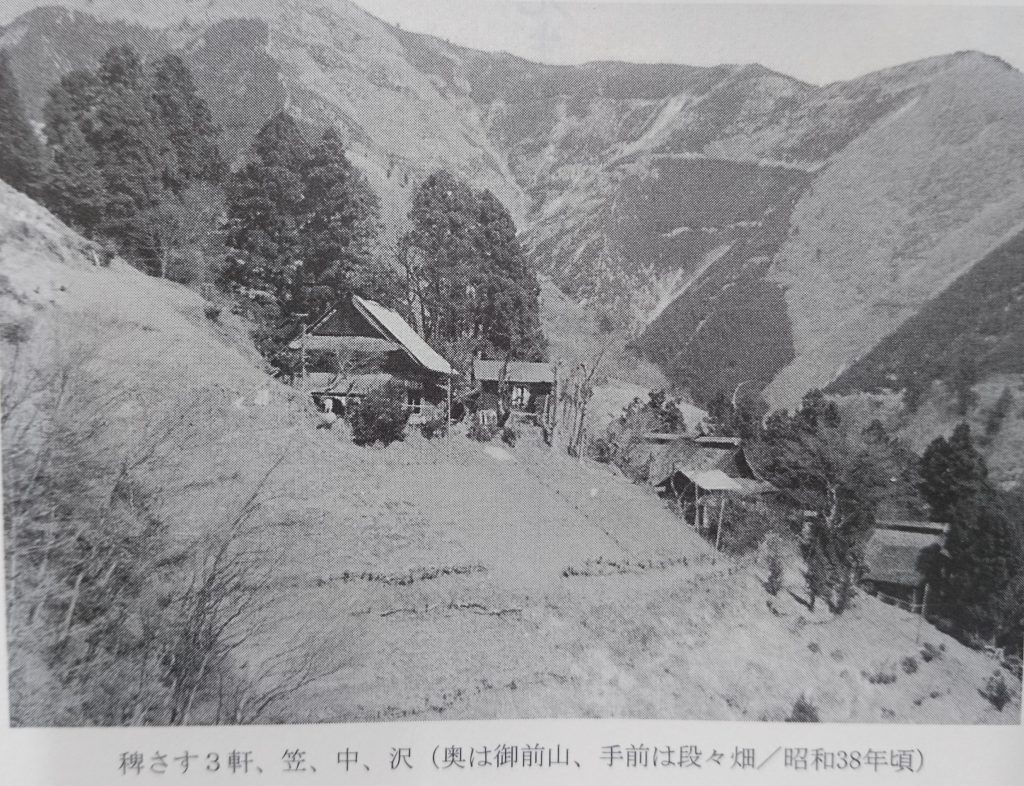

10分ほど歩くと、「稗サス」と呼ばれる場所につきました。(さすとは焼畑の意味)ここは以前3軒の家がありましたが、今は改修されている田倉さんの家だけが残っています。下の写真は、1963年ごろに撮影された「稗サス」の写真です。この辺りの畑の勾配のきつさは、慣れない人にとってちょっと怖くて歩けないレベルです。

そんな傾斜のきつい尾根筋に3軒の家を建てたため、下の方の屋敷跡には2段に渡り石積みで整地した跡ありました。この石積みは山で拾ってきた石を使ったもの。と田倉さん。山の石は川の石と比べて丸くないから積みやすいのだそうです。それにしても山に暮らす場を作るためには、これだけの石を山のあちこちから運んで積むという途方もない作業が必要だったことを知って圧倒されました。

この地域の水源は、田倉さんの家のすぐ近くにある樹齢500年以上と言われる大杉の下から滴り落ちている泉です。田倉さんも、子どもの頃はお姉さんと一緒にお風呂の水をせっせと運んだり、お風呂を沸かしたりする仕事を毎日していたそうです。大人たちは暗くなるまで農作業をして、お風呂沸かしはどこの家でも子どもたちの仕事だったのです。

稗サスを出て帰路につきました。

帰り道に再び小林家住宅の前を通ったので、縁側で記念撮影をパシャリ

おやつを食べながら

藤倉校舎に戻り、おやつ(ホモロコシのお餅入りのお汁粉)を食べながら、質問タイム。過疎化が進んだ理由や、隣接地域との往来、日々の食事についてなど、さまざまな視点の質問が出て、地域やその頃の暮らしについての理解をさらに深めることができました。ほとんどの皆さんの感想として「楽しかった!」「面白かった!」と言っていただけてよかったです。

講師の田倉さん、参加していただいた皆様ありがとうございました。(川上)