6月の説明会から始まった25年度第一期のテーマは「山の農業とたねを未来につなぐ!」。檜原村のような山間の集落で受け継がれてきた循環型の農業や、そこで栽培されてきた在来作物の特質や多様性について学びながら、里山再生や環境保全について考えていこうというのがねらいです。

藤倉の畑の様子を見る

3回目だった8月30日のテーマは「雑穀の栽培管理」でした。6月の説明会の時に参加者の皆さんが種を蒔いた雑穀の様子を見ていただくと共に、この時期に必要な作業を施しました。今年は、猛暑が続いた上に7月あたりからほとんど雨が降らない状態で、畑はカラカラ。作柄は全体に小さめだったり葉が少なかったしますが、それでも大部分の作物たちは元気に成長中で、在来種の力強さを感じます。中には枯れてしまったものや虫にやられたものもありますが、参加者の皆様には良い状態のものも悪い状態のものも丸ごと見ていただきました。

↑午前中は藤倉の畑へ。手前に見えるのは小豆畑。水不足であまり元気がありません。

↑こちらは、6月15日の説明会の体験で、参加者の皆さんがセルトレイにタネをまいたキビ、アワ、ホモロコシ(タカキビ)、シコクビエの畑。スタッフが種まき1ヶ月後の7月15日に定植したのですが、上部のホモロコシ(タカキビ)以外の雑穀はとても弱々しく小さい状態です。苗を育てていた時の水をやり方や、定植後に極端に少なかった雨量が影響していると思われます。ただ、同じ状態で育てたホモロコシ(タカキビ)は順調に育っているのが不思議です。ホモロコシは10日ほど前に突風で倒れたことから鉄筋とヒモを使って倒伏対策をしてあります。

→右の写真は、6月15日に雑穀の種をセルトレイに蒔いた時の様子です。セルトレイで苗作りをした理由は、雑穀を蒔く予定地で作っていた小麦がまだ収穫前だったからです。

↑こちらは参加者の皆さんが6月15日に種まきしたヒエです。ヒエは直接畑に種を蒔いたのですが順調に育っていました。しかし、ところどころ茶色くなった穂が見えます。どうやら雑穀の強敵アワノメイガの食害で実が入ってない穂のようです。被害をひろげないために、まずは被害にあった株を根元から除去しました。

→右の写真は、6月15日にヒエの種を畑に植えた時の様子です。畑にヒモを張り20cmおきくらいに4〜5粒のタネを蒔きました。

ヤタを立てる・作る

ヤタは、今回のもう一つのテーマでした。ヤタは地元の呼び方で作物を支える支柱のこと。強風や強雨で作物が倒れてしまうことを防いだり、きゅうりやインゲンなどのツル性作物の栽培に使ったりしていました。今は作物の倒伏防止のためには市販のヒモやプラスチックの支柱を使ったりしますが、自給自足に近い生活を送っていたこの地域では、そのようなものは手に入らず、なんでも周囲の自然資源を活用して作るのが基本でした。ホームセンターで買ってきたものが始末に困るゴミになってしまうのと比較すると、自然材料のヤタは古くなるといずれ土に戻り環境を汚しません。私たちがヤタについて教えていただこうと思ったのは、循環型の暮らしをしていた頃の農業技術を継承しておく必要を感じたからでした。

なお、ヤタの材料はケヤキや竹が多かったようで、この日もこの2種を使いました。普通は箒をひっくり返したような美しい樹形のケヤキですが、この辺りのケヤキの樹形はねじれたような形でがっしりしているものをよく見かけます。枝が伸びるたびにヤタにするために切り続けてきたということがわかります。

→今回使ったケヤキのヤタは、地元講師の田倉栄さんの協力で藤倉校舎校庭の斜面で伐採し、スタッフが加工しておいたものです。二週間経つとほぼ葉も枯れていましたが、良いヤタを作りには、木が水分を含んでいない冬に切った方が良かったということでした。

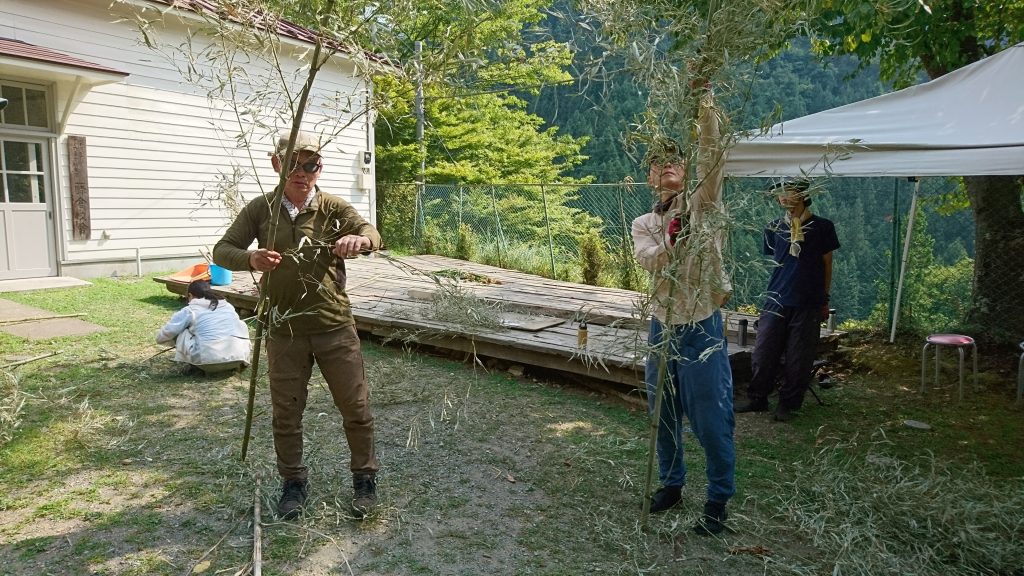

畑にみんなでケヤキのヤタを運び、ヤタを立てることに挑戦しました。

↑田倉栄さんの指導で、ヒエ畑の下部にヤタを立てて行きました。雨が降っていなかったので、土が固くなかなか根元が刺さりません。

↑それでもなんとか一番下の列には立てることができました。完成させるには2〜3列おきに入れておくと良いということです。ただ、ヤタを立てる時期は作物の穂が出る前の方がよく、今回はちょっと遅いということでした。

竹のヤタ作り

午後は3日ほど前にスタッフが近くの山から切り出した竹(真竹)を使ってヤタ作りをしました。

↑ 竹のことに詳しい参加者の方からは手で枝を外す方法やなど教えていただきました。必要な枝だけを残し、根元を尖らせてヤタに仕上げました。

↑こちらが、参加者の皆さんが作った竹のヤタです。数日もすれば葉も落ちて、使いやすいヤタになりそうです。

小沢の畑の雑穀を見る

この日の最後は、藤倉地区より6.5 キロほど武蔵五日市駅寄りにある小沢地区のNPO畑へ移動し、藤倉ではあまりうまく育っていないキビ、アワ、シコクビエが順調に育っている様子を見ていただきました。種を蒔く時期が、藤倉より10日以上前の5月28日から6月4日だったこと、ホモロコシ(タカキビ)とシコクビエの苗作りはセルトレイを使わずに畑の片隅の苗床やったことなどが違うのですが、タネは同じものです。(アワとキビは直播きしました。)時期や育て方によってこれほど違うということを実感していただけたと思います。

↑小沢の畑のキビ。すでに穂の先が色づき始めている。

↑ 小沢の畑のアワ

↑小沢の畑のシコクビエ 今年初めて栽培

→花が咲き始めた藤倉のエゴマの畑にはハチや蝶やトンボなど様々な虫たちが集まっていました。山の畑はとても生態系が豊かです。写真はツマアカクモバチ。

まだまだ猛暑が続いていましたが、8月の講座は無事終了することができました。熱心な参加者の皆さんのおかげでとても密度の高い時間を過ごすことができました。次の講座は1ヶ月後の9月28日、この日見た雑穀たちを無事収穫できるでしょうか?鳥対策などもしながら、良い実りと共に参加者の皆さんをお迎えしたいと思っています。 (川上)